COMMENT ADAPTER L'ALIMENTATION DE L'ATHLETE EQUIN ?

16.11.2021 -

Couvrir les besoins du cheval athlète

Le volume et l’intensité de l’activité physique influencent les besoins nutritionnels. S’il est estimé qu’un cheval à l’entraînement très intense a des besoins énergétiques environ deux fois supérieurs à un cheval au repos, ceux-ci peuvent varier fortement en fonction du volume et de l’intensité de l’activité physique, ainsi que des conditions environnementales dans lesquelles le travail est réalisé. Des travaux fondamentaux sont actuellement conduits pour préciser la dépense énergétique liée à l’effort chez le cheval. Il est essentiel de connaître au mieux les besoins énergétiques pour apporter la quantité suffisante et nécessaire dans l’alimentation. Un excès d’énergie est stocké sous forme de gras, ce qui chez l’athlète est corrélé à une baisse de performance. Au contraire, si les apports en énergie sont insuffisants, l’organisme utilise ses réserves, pouvant également conduire à une baisse de performance, voire à une rupture de l’état de santé.

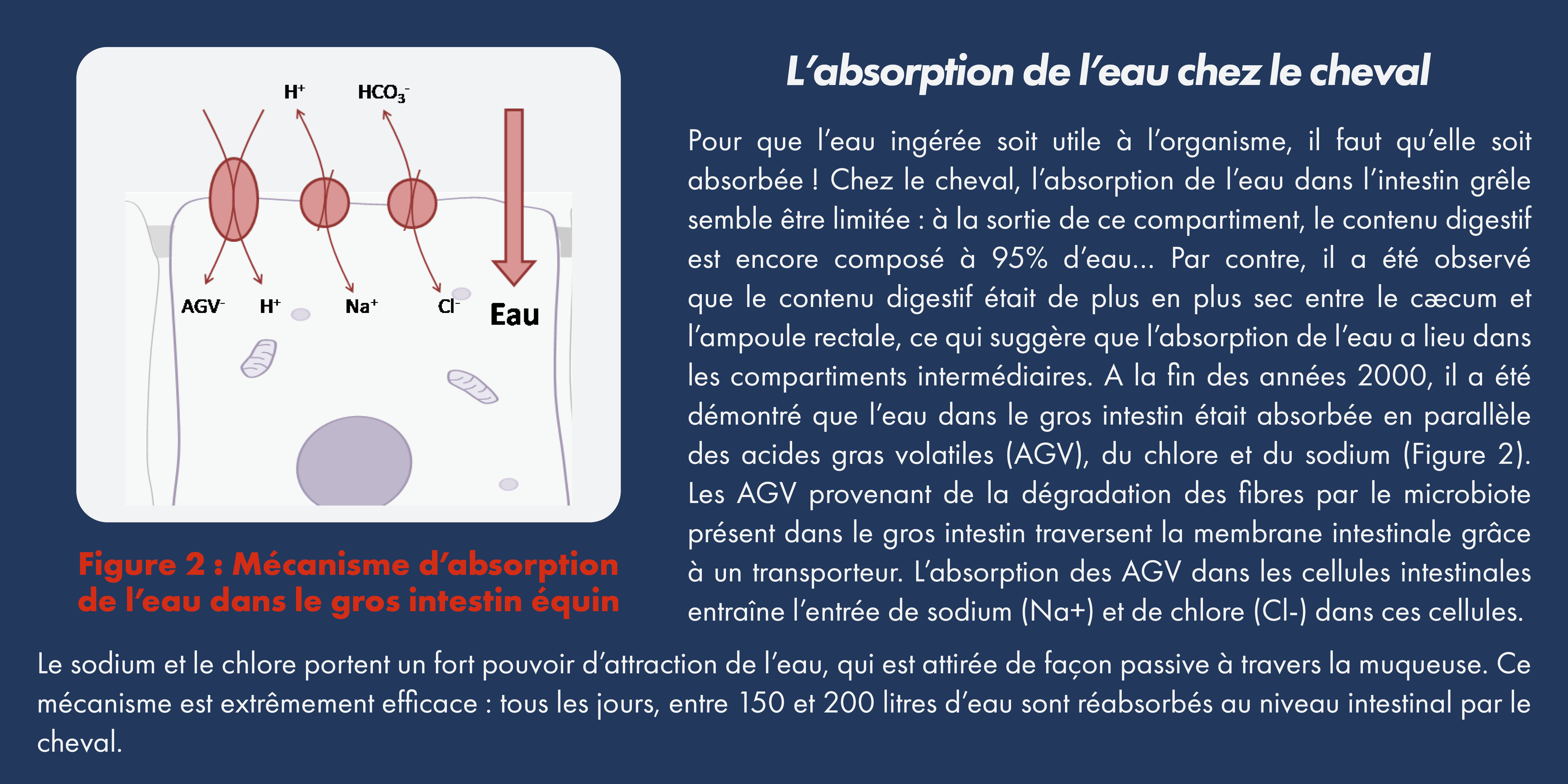

En parallèle de la hausse des besoins énergétiques, l’activité physique entraîne également une augmentation des besoins en eau et en électrolytes. La principale cause est l’accroissement de la production de sueur dont l’évaporation permet de rafraîchir l’organisme. Les pertes quotidiennes de sueur sont de 5 litres environ chez un cheval au repos et par temps frais et peuvent atteindre plusieurs dizaines de litres pendant un effort long. Comme chaque litre de sueur contient quelques grammes d’électrolytes, notamment de sodium et de chlore, il est nécessaire de compenser quotidiennement ces pertes.

Enfin, les tissus musculaires, principalement constitués de protéines, sont en permanence détruits et reconstruits. Lorsque l’activité physique augmente, la dégradation des protéines musculaires et la synthèse de nouvelles protéines croît en conséquence. Pour permettre une régénérescence suffisante de ces tissus et ne pas entraîner d’atrophie musculaire, des apports protéiques supérieurs aux besoins basaux sont recommandés chez les chevaux au travail. Il est considéré, en prenant une marge de sécurité, qu’un travail très intense nécessite une augmentation d’environ 50% des apports protéiques.

Chez le cheval athlète, il est donc essentiel d’augmenter les apports alimentaires. Toutefois, de grandes précautions sont nécessaires dans le choix des aliments à privilégier. En effet, les perturbations d’origine alimentaire sont fréquentes chez le cheval et peuvent rapidement conduire à des altérations de la santé et de la performance de l’athlète. Connaître la physiologie digestive et la respecter au mieux est donc crucial pour permettre une activité et une performance optimale.

Nourrir l'athlète tout en préservant sa santé

Le cheval est naturellement adapté pour ingérer de grandes quantités de fourrages tout au long de la journée. Au pré, il passe ainsi plus de la moitié de son temps à rechercher sa nourriture, la reconnaître et l’ingérer. Si ce comportement alimentaire n’est pas satisfait, l’ennui et la frustration de ne pouvoir répondre à un besoin inné sont à l’origine du développement de stéréotypies : tic à l’appui, tic à l’air, tic à l’ours, etc. De plus, pour s’occuper, le cheval se tourne alors vers l’ingestion de litière, qu’elle soit sous forme de paille ou de copeaux. Une ingestion quotidienne de plus de 3 kg de copeaux a ainsi été mesurée chez des chevaux nourris avec des régimes faibles en fourrage ! Ceci est associé à un ralentissement du transit digestif et à une augmentation du risque de certaines coliques. Lorsque les chevaux ne sont pas conduits à l’herbe, il est ainsi conseillé d’apporter au minimum 8 à 9 kg de foin par jour pour un cheval de 500 kg. L’enrichissement du régime alimentaire en offrant conjointement l’accès à plusieurs types de foin est également un facteur bénéfique pour le comportement des chevaux.

En plus de favoriser le bien-être, les fibres ingérées apportent une grande quantité d’énergie au cheval. Dans son gros intestin, le microbiote hébergé est adapté à la dégradation des parois végétales. Il en résulte une production abondante de petits composés énergétiques, appelés les acides gras volatils (AGV). L’acétate et le propionate sont les deux AGV majoritaires produits lors de la digestion des fibres. Ils sont absorbés au fur et à mesure de leur production dans le gros intestin et constituent la première source d’énergie du cheval. L’acétate est un précurseur de l’acétyl-CoA, utilisé pour produire de l’ATP (Adénosine Triphosphate) via le cycle de Krebs en présence d’oxygène. Le propionate, une fois absorbé, est recombiné en glucose au niveau hépatique. Chez des poneys au repos, il a été mesuré que plus de la moitié du glucose sanguin provenait du propionate produit au niveau intestinal. Le glucose représente également un substrat pour les cellules musculaires, en conditions aérobies ou anaérobies, c’est-à-dire utilisant ou non de l’oxygène. Permettre une production massive d’AGV dans le gros intestin en distribuant de grandes quantités de fibres et en offrant un environnement sain pour leur digestion est la clé pour répondre aux importants besoins énergétiques de l’athlète.

Face à l’augmentation de ces besoins nutritionnels, il est commun d’apporter plus de céréales. Cependant, si le cheval est capable de digérer en petites quantités l’amidon, constituant principal des céréales, il reste peu adapté à des apports importants. En moyenne, au-delà de 500 g d’amidon apportés en un seul repas, une fraction de l’amidon échappe à la digestion de l’estomac et de l’intestin grêle et atteint le gros intestin. L’amidon y est alors fermenté ce qui cause une baisse du pH intestinal. L’acidose intestinale étant très défavorable aux bactéries qui dégradent les fibres, la ration sera moins bien valorisée. De plus, les modifications de l’écosystème sont associées au développement de maladies digestives telles que certaines coliques, les fourbures d’origine alimentaire ou les diarrhées chroniques. Enfin, une inflammation locale, voire systémique, a été mesurée chez le cheval lors de déséquilibres du microbiote intestinal d’origine alimentaire. Ceci se traduit par exemple par des douleurs vives au niveau du flanc droit, du passage de sangle ou des lombaires. Pour préserver la santé intestinale, il est donc conseillé de prendre soin des micro-organismes d’intérêt en passant par une ration riche en fi bres, un contrôle des quantités d’amidon et sans variations brutales dans les apports.

Adapter l'alimentation à l'athlète

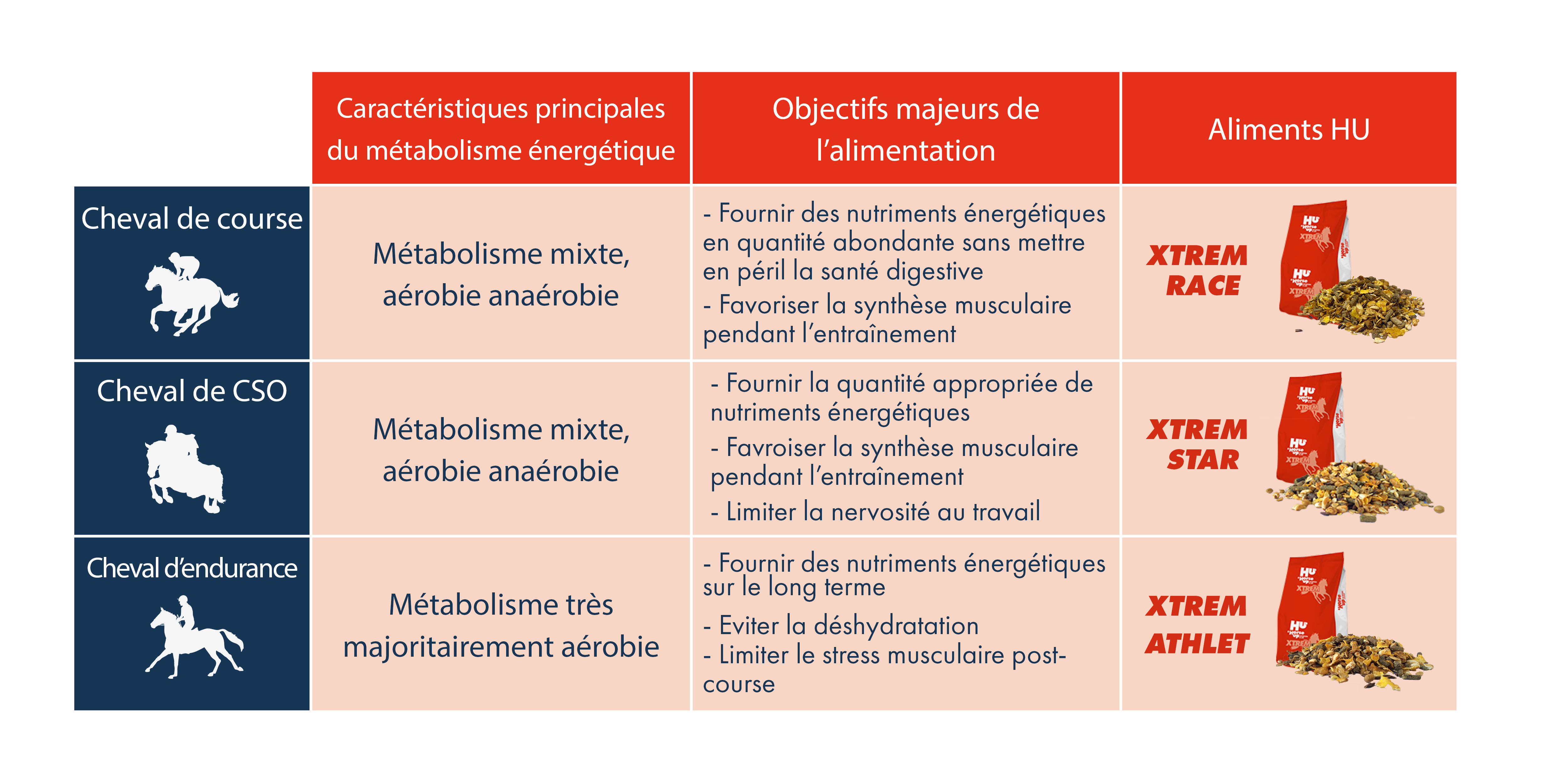

En fonction du type d’activité pratiqué, les voies métaboliques mobilisées et les substrats énergétiques utilisés par l’organisme varient. Il est donc intéressant d’adapter l’alimentation à l’exercice pour ne pas altérer la performance.

Les efforts longs, type endurance

Pour les chevaux qui pratiquent des efforts longs, de type endurance, très majoritairement aérobiques, l’épuisement progressif des réserves énergétiques au cours de l’effort entraîne une baisse de performance. De plus, les pertes en eau et en électrolytes sont massives. La déshydratation constitue d’ailleurs l’une des principales causes d’abandon sur des courses d’endurance. Une déshydratation ou des déséquilibres dans la balance électrolytique augmentent le risque de développement de troubles métaboliques pendant l’effort : stress thermique, iléus, rhabdomyolyse, etc. Pour limiter les risques de déshydratation pendant les efforts longs, il est essentiel d’optimiser l’absorption de l’eau. Ceci passe par un régime très riche en fi bres, des fourrages jusqu’aux concentrés fibreux et par l’apport de quantités adaptées d’électrolytes dans la ration. L’intense production d’AGV à partir des fibres et l’absorption permanente des AGV permet au cheval d’avoir accès à une source d’énergie continue, tout en réabsorbant une partie de l’eau contenue dans le gros intestin. Cette source d’énergie est complémentaire des réserves en glucose : plus le cheval utilisera l’acétate sanguin provenant de la digestion des fibres, moins il mobilisera ses réserves en glycogène. L’apport de matières grasses dans la ration est une stratégie utilisée pour augmenter les apports énergétiques sans risque de perturber le fonctionnement du microbiote intestinal. Enfin, comme la fermentation des fibres dans le gros intestin produit de la chaleur et pour limiter la sudation, il peut être intéressant, par temps chaud, de substituer une petite fraction des apports de fourrage par des matières grasses.

Les efforts brefs et intenses, type course ou parcours d'obstacles

Chez les chevaux qui pratiquent des efforts plus brefs et plus intenses, où les filières aérobies et anaérobies sont conjointement mobilisées en proportions significatives, il est conseillé de coupler les substrats énergétiques mobilisables rapidement. Très peu de temps après le début de l’effort, les cellules musculaires sont capables d’utiliser le glucose ou l’acétate présent avec de l’oxygène. Plus l’organisme utilisera l’acétate comme précurseur du cycle de Krebs, moins le glucose sera utilisé… Il restera donc disponible pour la suite de l’effort. Ainsi, il a été mesuré lors de tests d’effort standardisés que réduire la part de céréales et augmenter celle de fibres dans les rations de chevaux de course limitait l’utilisation du glycogène musculaire pendant l’effort et l’acidose métabolique associée. Même pour des efforts brefs et intenses, augmenter la part de fibres dans les rations est donc très profitable ! Sélectionner des matières premières dont les fibres sont hautement digestibles, comme la pulpe de betterave ou la luzerne, est recommandé pour obtenir ce bénéfice. En parallèle, la puissance maximale développée dépendant de la masse musculaire des chevaux, un anabolisme important peut être recherché. L’ingestion d’aliments riches en protéines concomitamment avec la réalisation d’un effort de force est une stratégie pour augmenter la synthèse musculaire chez les chevaux qui doivent produire des efforts à puissance maximale, comme en course ou en saut.

Les recommandations HORSE UP :